भारत में दलितों के साथ भेदभाव और शोषण का इतिहास सदियों पुराना है. संविधान ने जब समानता और सम्मान की गारंटी दी, तब यह उम्मीद जगी थी कि जाति की दीवारें टूटेंगी.

आरक्षण ने उन दरवाज़ों को खोला, जो पीढ़ियों से बंद थे. दलित समाज से लोग नौकरशाही, न्यायपालिका और पुलिस जैसे संस्थानों के उच्च पदों तक पहुँचे.

बहुत बार ऊँचे ओहदों पर पहुँचने के बावजूद दलित अफ़सरों के लिए सफ़र आसान नहीं होता. हरियाणा में वरिष्ठ दलित आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या ने इस दर्द को फिर सामने ला दिया.

उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना ने भी उस ग़ुस्से को उजागर किया था, जो अक़्सर सिस्टम के भीतर दबा रह जाता है.

सवाल वही है कि क्या भारत की नौकरशाही, जहाँ नीति और न्याय के फ़ैसले होते हैं, वहाँ भी जाति आज़ाद नहीं हुई है?

मंत्रालयों से लेकर ज़िलों के दफ़्तरों तक, पुलिस थानों से लेकर सचिवालय की ऊँची कुर्सियों तक, क्या जाति अब भी साथ चलती है?

इसी सवाल की तह में जाने के लिए बीबीसी ने कई दलित अफ़सरों से बात की, जिन्होंने न केवल इन संस्थानों में सेवा दी, बल्कि अपने अनुभवों से इस व्यवस्था की असल परतों को महसूस किया.

आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.

'प्रमोशन और पोस्टिंग में भेदभाव'भारत की नौकरशाही में जाति अब फ़ाइलों में दर्ज एक औपचारिक पहचान भर नहीं है. वह आज भी कई अफ़सरों के करियर की दिशा तय करती है.

कई रिटायर्ड दलित अफ़सरों का कहना है कि काबिलियत और ईमानदारी के बावजूद जब प्रमोशन या पोस्टिंग का सवाल आता है, तो मेरिट से ज़्यादा जाति मायने रखती है.

उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी और पुलिस महानिदेशक पद से रिटायर हुए एसआर दारापुरी कहते हैं, "पुलिस संगठन हमारे समाज की हूबहू तस्वीर है. समाज में जो जाति और संप्रदाय का भेद है, वही पुलिस में भी दिखाई देता है."

वे कहते हैं, "पोस्टिंग के वक़्त कम संवेदनशील ज़िले और अच्छे थाने नहीं दिए. खानापूर्ति के लिए दलितों को एसएचओ तो बनाया जाता है, लेकिन वे थाने मुश्किल होते हैं. दलित अफ़सरों की सालाना रिपोर्ट बनाने में भी भेदभाव दिखाई देता है."

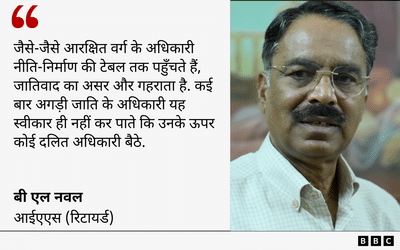

प्रशासनिक सेवा में भी कुछ अफ़सरों ने समान अनुभव साझा किए. बी एल नवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा से प्रमोट होकर सिविल सेवा में पहुँचे थे. उन्होंने राजस्थान में कई अहम पदों पर काम किया.

BBC

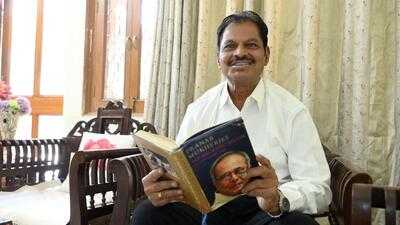

BBC 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी कन्हैया लाल बैरवा भी यही बात दोहराते हैं.

वे कहते हैं, "जब दलित अधिकारियों के पदस्थापन या सेवा की शर्तों की बात आती है, तो जातिगत भेदभाव साफ़ दिखाई देता है. हमें भी महसूस हुआ कि जो अवसर हमें मिलने चाहिए थे, वे जातिगत कारणों से हमें नहीं मिले."

सवाल सिर्फ़ प्रमोशन या पोस्टिंग तक सीमित नहीं है. विदेश में ट्रेनिंग के अवसरों में भी यही असमानता दिखती है.

प्रमोशन में आरक्षण Getty Images प्रमोशन में आरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4A) से आता है.

Getty Images प्रमोशन में आरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4A) से आता है. कार्मिक मंत्रालय की 'डोमेस्टिक फ़ंडिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग' योजना के तहत 2018 से 2020 तक 657 अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा गया.

इनमें एससी और एसटी अधिकारियों की हिस्सेदारी मात्र 14 फ़ीसदी रही, जबकि नियमों में आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है.

हालाँकि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति (15 फ़ीसदी) और अनुसूचित जनजाति (7.5 फ़ीसदी) वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देती है.

यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4A) से आता है.

इसका मतलब है कि जब सरकार के विभागों में किसी कर्मचारी को ऊँचे पद पर पदोन्नति दी जाती है, तो एससी और एसटी वर्ग से आने वाले कर्मचारियों के लिए एक निश्चित प्रतिशत पद आरक्षित रखे जा सकते हैं.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 2017 और 2022 में दिशानिर्देश जारी किए. इन आदेशों के मुताबिक़ प्रमोशन में आरक्षण सिर्फ एससी और एसटी वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा.

वहीं ओबीसी वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में नहीं दिया जाता.

यह आरक्षण ग्रुप ए, बी, सी और डी श्रेणियों में लागू है, लेकिन हर विभाग को यह साबित करना होता है कि वहाँ ऊँचे पदों पर दलितों या आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कम है.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफे़सर नरेंद्र कुमार का कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण के बाद भी दलित ऊँचे पदों तक नहीं पहुँच पाते.

उनका कहना है, "बहुत बार दलित अफ़सरों के खिलाफ छोटी मोटी जाँच शुरू कर दी जाती है और उसे आधार बनाकर प्रमोशन रोक दी जाती है."

नरेंद्र कहते हैं, "अगर सिस्टम में अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं, तो इसका फ़ायदा आरक्षित वर्ग से आने वाले लोगों को मिलता है. बहुत बार सिस्टम में ऊपर कोई दलित अधिकारी ही बैठा होता है, वहाँ प्रमोशन में रुकावटों की शिकायतें नहीं मिलती."

ऊँचे पदों तक पहुँचने की जंग BBC कन्हैया लाल बैरवा, आईपीएस बैच 1977 के अधिकारी हैं. उन्होंने राजस्थान पुलिस में करीब 35 सालों तक अहम पदों पर काम किया है.

BBC कन्हैया लाल बैरवा, आईपीएस बैच 1977 के अधिकारी हैं. उन्होंने राजस्थान पुलिस में करीब 35 सालों तक अहम पदों पर काम किया है. भारत की नौकरशाही में शुरुआती स्तर पर दलित और आदिवासी वर्ग से आने वाले अधिकारियों की मौजूदगी भले दिखती हो, लेकिन जैसे-जैसे ओहदे ऊँचे होते जाते हैं, उनकी संख्या कम होती जाती है.

कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक़ 2018 से 2022 के बीच सिविल सेवा परीक्षा पास कर कुल 1653 लोग आईएएस और आईपीएस बने.

इनमें लगभग 24 फ़ीसदी अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे, लेकिन ऊँचे पदों पर पहुँचते-पहुँचते यह अनुपात तेज़ी से गिर जाता है.

बीजेपी सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता वाली 30 सदस्यीय संसदीय समिति (अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण पर) ने अपनी 31 जुलाई 2023 को पेश की गई रिपोर्टमें कहा कि एससी और एसटी वर्ग के अफ़सरों को नीतिगत निर्णयों और फ़ैसलों में भागीदारी से वंचित किया जा रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक़, डायरेक्टर और उससे ऊपर के कुल 928 पदों में सिर्फ़ 12.93 फ़ीसदी (120 अधिकारी) ही एससी और एसटी वर्ग से थे.

सचिव स्तर पर यह आँकड़ा और घटकर 4.6 फ़ीसदी रह गया, यानी 87 सचिवों में सिर्फ़ चार अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से थे.

यह गिरावट दिखाती है कि आरक्षण से मिला प्रवेश का अवसर, ऊँचे पदों की मंज़िल तक पहुँचते-पहुँचते फीका पड़ जाता है.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आँकड़े भी यही तस्वीर पेश करते हैं. 1 जनवरी 2020 तक केंद्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व ग्रुप ए में 13.17 फ़ीसदी, ग्रुप B में 17.03 फ़ीसदी और ग्रुप सी (सफ़ाई कर्मचारियों सहित) में 36.9 फ़ीसदी था.

दिल्ली विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर अदिति नारायणी पासवान कहती हैं, "दलितों को शुरुआती स्तर पर आरक्षण मिल जाता है, लेकिन सचिव या शीर्ष पदों पर उनकी मौजूदगी लगभग ग़ायब है. एंट्री प्वाइंट से अचीवमेंट प्वाइंट तक पहुँचने में जो फासला है, वही असली असमानता है."

वे आगे कहती हैं, "संविधान ने अवसर दिया, लेकिन समाज को भी उस यात्रा को सहज बनाना होगा. ऊँचे पदों तक पहुँचने की राह आज भी दलित अधिकारियों के लिए बहुत मुश्किल है."

हालाँकि उत्तर प्रदेश के पहले दलित डीजीपी और मौजूदा बीजेपी सांसद बृज लाल इस गिरावट को सिर्फ़ भेदभाव से नहीं जोड़ते. वे मानते हैं कि इसमें उम्र और सामाजिक पृष्ठभूमि भी भूमिका निभाती है.

वे कहते हैं, "अधिकतर जो दलित लड़के आते हैं, वो ज़्यादा उम्र में आते हैं. मैं उसका एक्सेप्शन रहा हूँ. एमएससी करते-करते मैं आईपीएस हो गया. मैं 22 साल की उम्र में आ गया. मेरी सर्विस 38 साल की बची थी."

"मेरे कई बैचमेट ऐसे रहे, जो आईजी होकर रिटायर हुए, क्योंकि उनकी उम्र नहीं थी. कई फ़ैक्टर ऐसे हैं, जिससे दलित अधिकारी कई जगहों पर नहीं पहुँच पाते."

पुलिस व्यवस्था में जाति की लकीरें BBC पुलिस बल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिकारियों का प्रतिनिधित्व बहुत सीमित है.

BBC पुलिस बल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिकारियों का प्रतिनिधित्व बहुत सीमित है. देश की पुलिस व्यवस्था में भी जाति की गहरी रेखाएँ साफ़ दिखाई देती हैं. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की रिपोर्ट 'डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजे़शन, 2024' के मुताबिक़, देश में कांस्टेबल से लेकर डिप्टी एसपी तक कुल 20,54,969 पुलिसकर्मी हैं.

इनमें अनुसूचित जाति से आने वालों की हिस्सेदारी 16.08 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की 11.28 प्रतिशत है.

लेकिन जैसे-जैसे रैंक ऊपर बढ़ते हैं, दलितों की मौजूदगी बेहद कम हो जाती है. इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर, यानी सहायक पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक और सहायक कमांडेंट जैसे पदों पर पूरे देश में सिर्फ़ 1,677 दलित अधिकारी हैं.

उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एसआर दारापुरी एक वाकया याद करते हैं, "सिपाही भर्ती के दौरान कई दलित उम्मीदवार शिकायत लेकर आए कि उनके सीने का माप सही था, फिर भी अधिकारियों ने जान-बूझकर कम लिखा. मैंने ख़ुद माप करवाया तो सीना पूरा निकला. मैंने अपनी कलम से काटकर सही माप लिखा, तभी उनकी भर्ती हुई."

दारापुरी एक और घटना साझा करते हैं, "गोरखपुर में एसएसपी रहते हुए मैंने देखा कि पुलिस लाइन के मेस में कुछ जवान बेंच पर बैठकर खाते थे और कुछ ज़मीन पर. पूछने पर पता चला कि नीचे बैठने वाले तथाकथित दलित थे. मैंने आदेश दिया कि सब एक साथ, एक जगह बैठकर खाएँ. शुरू में झिझक थी, लेकिन धीरे-धीरे माहौल बदल गया."

दलित अधिकारियों के साथ बात-व्यवहारभारतीय नौकरशाही में दलित अधिकारियों के साथ जातिगत भेदभाव की शिकायतें दशकों से दर्ज होती रही हैं, लेकिन कार्रवाई आज भी सीमित है.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और दलित इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसे संस्थानों के पास हर साल बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आती हैं, जिनमें कहा गया है कि प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में जातिगत पूर्वाग्रह अब भी गहराई से मौजूद हैं.

कुछ मामलों में यह भेदभाव इतना गंभीर रहा है कि अधिकारियों को मानसिक उत्पीड़न और भेदभाव की शिकायतें दर्ज करानी पड़ीं.

एनसीएससी की वार्षिक रिपोर्ट (2022-23) के मुताबिक़, आयोग को सिर्फ़ एक साल में ही 56,000 से अधिक शिकायतें मिलीं.

इनमें एक बड़ा हिस्सा सरकारी सेवाओं में भेदभाव, उत्पीड़न और पदोन्नति में असमानता से जुड़ा था. इनमें कई मामले प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित थे.

कई दलित अफ़सरों ने अपनी शिकायतों में लिखा कि उन्हें 'आरक्षण कोटे से आए अफ़सर' कहकर नीचा दिखाया गया.

दिल्ली विश्वविद्यालय की समाजशास्त्री प्रो. अदिति नारायणी पासवान कहती हैं, "लाल बत्ती पर चलें या रिक्शा पर, जाति हमारे साथ चलती है. यह हमारे समाज की बड़ी सच्चाई है, जिसे मिटाने की कोशिश तो होती है, लेकिन मिटती नहीं."

"अगर कोई दलित परिवार में पैदा हुआ है, तो पूरी ज़िंदगी उसे यह साबित करना पड़ता है कि वो अपनी मेहनत और योग्यता से यहाँ तक पहुँचा है."

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बी एल नवल का अनुभव भी यही बताता है.

वे कहते हैं, "जब मैं सर्विस में था, मेरे नीचे काम करने वाला एक बाबू अपनी हरकतों की वजह से परेशानी पैदा कर रहा था."

"मुझे आख़िरकार उसका ट्रांसफ़र करवाना पड़ा. इससे वो इतना नाराज़ हो गया कि उसने फ़ोन पर मुझे मेरी जाति को लेकर हल्की बातें कहीं."

शिकायतें और चुप्पी PIB कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जबकि इसके राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हैं.

PIB कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जबकि इसके राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हैं. भारतीय सिविल सेवाओं में जातिगत भेदभाव के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करने की कोई स्वतंत्र और प्रभावी व्यवस्था आज भी मौजूद नहीं है.

अगर कोई दलित अधिकारी भेदभाव या अपमान का सामना करता है, तो उसके पास सिर्फ़ एक क़ानूनी रास्ता बचता है- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराना.

लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की समाजशास्त्री प्रो. अदिति नारायणी पासवान कहती हैं, "यह क़दम बहुत कम लोग उठा पाते हैं. शिकायत करने से करियर पर असर पड़ने का डर होता है."

वे कहती हैं, "सिस्टम में चुप रहने की संस्कृति इतनी गहरी है कि ज़्यादातर दलित अधिकारी अन्याय झेलकर भी ख़ामोश रह जाते हैं. अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे ही 'ट्रबलमेकर' कह दिया जाता है."

इस मौन संस्कृति की झलक संसदीय स्थायी समिति (अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण पर, 2023) की रिपोर्ट में भी दिखाई देती है.

रिपोर्ट के मुताबिक़ जब संसदीय समिति ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से पूछा कि पिछले पाँच साल में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारियों से भेदभाव या उत्पीड़न की कितनी शिकायतें मिलीं, तो विभाग का जवाब था- एक भी नहीं.

यह विभाग प्रधानमंत्री के अधीन आने वाले कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का हिस्सा है. इसे भारत सरकार की नौकरशाही का 'कंट्रोल सेंटर' भी कहा जाता है.

यह सिविल सेवाओं की भर्ती, नीति निर्माण, अफ़सरों के प्रशिक्षण, आरक्षण और शिकायत निपटान जैसे अहम काम देखता है.

अंत में सवाल वही उठता है कि क्या मेहनत और योग्यता से हासिल की गई पहचान, भारत की नौकरशाही में जाति की दीवारें तोड़ पाने के लिए वाक़ई काफ़ी है?

सहयोग- सैय्यद मोज़िज इमाम, तारिक ख़ान, मोहर सिंह मीणा, प्रशांत पांडे

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, और व्हॉट्सऐप पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

You may also like

अद्भुत कौशल, अटूट विश्वास, कड़ी मेहनत... पीएम मोदी ने यूं दी महिला विश्व विजेता भारतीय टीम को बधाई

श्री राम कथा में भरत मिलाप संवाद सुनकर भावुक हुए श्रद्धालु

जबलपुर के अंजुमन स्कूल का शुक्रवार को छुट्टी का आदेश निरस्तः शिक्षा मंत्री

Women's World Cup 2025, Final: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया, 25 साल बाद विमेंस क्रिकेट को मिला नया वर्ल्ड चैंपियन

54 साल पुराना रिश्ता... जयशंकर के साथ फिर बैठेंगे बहरीन के विदेश मंत्री, जानें क्या होगा एजेंडा